من كتاب إشراقات قرآنية بعنوان:

سورة الفيل

الحلقة 153

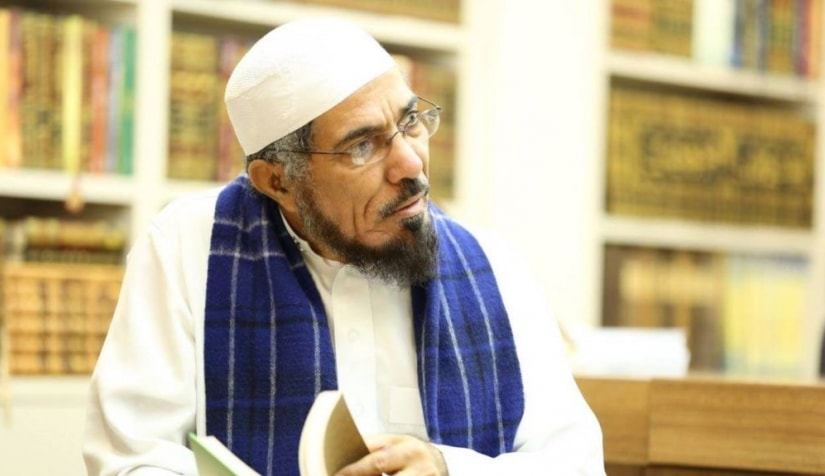

بقلم: د. سلمان بن فهد العودة

ذو الحجة 1442 هــ / يوليو 2021

* تسمية السورة:

أشهر أسمائها: «سورة الفيل»، كما في المصاحف وكتب التفسير.

ويسميها بعضهم: «سورة {أَلَمْ تَرَ }»، كما في «صحيح البخاري»، وهكذا في بعض الروايات عن أُبيِّ بن كعب رضي الله عنه، وغيره.

* عدد آياتها: خمس آيات بلا خلاف.

* وهي مكية بإجماع أهل العلم، وهي والسورة التي تليها «سورة قريش» في مصحف أُبي بن كعب رضي الله عنه سورة واحدة، حتى إنه ورد أنه لم يفصل بينهما بالبسملة.

وقد ورد أن عمر رضي الله عنه قرأ بـ{أَلَمْ تَرَ } و{لإِيلاَفِ قُرَيْش } في الركعة الثانية من صلاة المغرب، وقد ذكر ذلك القرطبي وجماعة من أهل التفسير، مما يدل على أنهما عنده كالسورة الواحدة، وأن معناهما مترابط.

والقصة التي نزلت فيها السورة معروفة، وخلاصتها: أن أَبْرَهَة الحبشي الأَشْرم كان ملك اليمن من قِبَلِ النجاشي في الحبشة، حيث كانت اليمن تابعة للحبشة الذين دخلوا اليمن بعد حادثة الأُخدود في نَجْران، وهي جغرافيًّا وتاريخيًّا من اليمن، والذين قُتلوا فيها كانوا من النصارى المؤمنين الموحِّدين، وحصل عليهم من التعذيب ما ذكره الله تعالى في «سورة البروج»، وبعدها غزا الأحباش اليمن، وحكموها رَدَحًا من الزمن، وكان مندوبهم في اليمن الذي يحكم باسمهم هو أَبْرَهة الأَشْرم، وكان قد بنى في صنعاء كنيسة سماها: القُلَّيْس، وكان أَبْرَهة قد أخذ العمال بالعمل أخذًا شديدًا، وكلَّفهم فيها أنواعًا من السُّخْرة، وكان ينقل إليها الرخام المجزَّع، والحجارة المنقوشة بالذهب والفضة، فلم يُرَ مثلها في زمانها بشيء من الأرض، فأراد أَبْرَهة صرف قلوب الناس إليها بالتعبد والذكر، فَهَمَّ بغزو الكعبة؛ لئلا تنافس القُلَّيْس، أو لأن بعض العرب حاولوا هدم هذه الكنيسة أو تخريبها أو إهانتها، فجمع جيشًا كبيرًا، وجعل معهم أفيالًا، وقيل: فيلًا واحدًا؛ ولهذا سماهم: «أصحاب الفيل»، فغزا مكة، وجاء إليها؛ ليهدم الكعبة، ولما اقترب من مكة جاءه بعض وجوه العرب وعرضوا عليه الفدية والمال في مقابل أن يرجع عن مسيره، فأَبَى ورفض، وأخذ جيشه إبلًا لعبد المطَّلب، فجاءه عبد المطَّلب- وكان رجلًا عظيمًا وسيمًا جسيما- فقال له: إنكم قد أخذتم بعض إبلي. فقال له: قد كنتَ أعجبتني حين رأيتُك، ثم قد زهدتُ فيك حين كلَّمتني، أتكلِّمُني في مئتي بعير، وتتركُ بيتًا هو دينُكَ ودينُ آبائك قد جئتُ لهدمه، لا تكلِّمني فيه! فقال له عبدُ المطَّلب: إني أنا ربُّ الإبل، وللبيت ربٌّ سيمنعُهُ منك. فقال أَبْرَهة: ما كان ليُمنعَ مني! فقال عبد المطَّلب: أنت وذاك. فردَّ أَبْرَهةُ على عبد المطَّلب إبلَه، ثم انصرف إلى قريش فأخبرهم الخبر، وأمرهم بالخروج من مكة إلى الجبال والشِّعاب.

ثم قام عبد المطَّلب فأخذ بحلقة باب الكعبة ودعا الله تعالى، ثم قال:

لاهُمَّ إن العـبـدَ يَمْـ * ـنَعُ رَحْلَهُ فامنعْ حِلَالَكْ

لا يَغْلِبَـنَّ صـليـبُـهـم * ومِحَالُهم غَدْوًا مِحَالَك

إن كنتَ تاركَهم وقِبْـ * ـلتَنا فأَمْـرٌ مـا بَـدَا لـكْ

وخرجت قريش بنسائها وأطفالها؛ خشية أن يغشاهم الجيش أو ينتهك أعراضهم أو يعتدي عليهم، وتركوا الكعبة أيامًا، ثم إن الله سبحانه بعث عليهم طيرًا أبابيل، أي: جماعات معها حجارة، كل طير معه ثلاثة أحجار: واحد في فمه، واثنان في رجليه، ترمي هؤلاء القوم، حتى أهلكتهم جميعًا.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «رأيتُ عند أم هانئ نحو قَفِيز من هذه الحجارة مخطَّطة كالجَزْع الظَّفاري».

والجَزْع الظَّفاري: نوع من الخرز الصغار، دون حبات الحمّص وفوق العَدَسِ، فهي حجارة صغيرة مخطَّطة، وهذا يدل على بقاء آثار أصحاب الفيل.

وورد أن بعض رَوْثه كان موجودًا في مكة، وكأن العرب تركوه من باب الإبقاء على ما يدل على إهلاك القوم.

وورد عن عائشة رضي الله عنها أنها رأت سائس الفيل وقائده أعميين مقعدين يستطعمان الناس.

وهذا الأثر إن صحَّ فهو يدل على أنهم عُمِّروا، وهم من العرب الذين خانوا، وقد كان العرب يرجمون قبر أبي رِغَالٍ؛ لأنه دلَّهم على الطريق.

وقد ذكر تعالى هذه القصة تذكيرًا وتثبيتًا للنبي صلى الله عليه وسلم، بأن الله يدافع عنه وعن دينه، وإذا كان الله حمى الكعبة وهي حجارة، أفلا يحمي نبيه صلى الله عليه وسلم وأولياءه ودينه ووحيه؟!

كما أن في ذلك عَلَمًا من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه أخبر بهذه القصة ولم يكن صلى الله عليه وسلم شهدها، وكان بعض الذين شهدوا القصة أحياء، فكان من المعمَّرين: حَكِيم بن حِزام، ونَوْفَل بن عبد العُزَّى؛ فقد عمرا مئة وعشرين سنة، وهما ممن عاصروا الحادثة.

سلسلة كتب:

إشراقات قرآنية (4 أجزاء)

للدكتور سلمان العودة

متوفرة الآن على موقع الدكتور علي محمَّد الصَّلابي: