من كتاب إشراقات قرآنية بعنوان:

سورة الهمزة

الحلقة 149

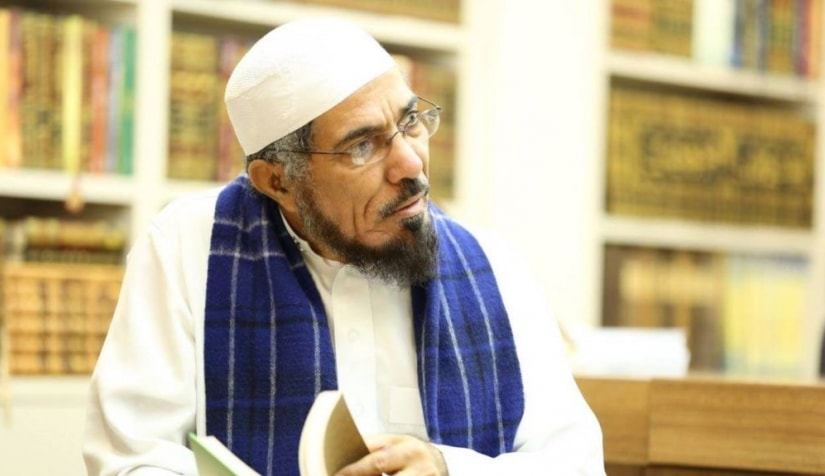

بقلم: د. سلمان بن فهد العودة

شوال 1442 هــ / يونيو 2021

والهُمَزَةَ: من الهَمْز، واللُّمَزة: من اللَّمز، وهما على وزن: فُعَلَةَ، والمقصود بالهُمَزَة اللُّمَزة: كثير الهمز واللَّمز.

ولهذا نظائر، كما يقال: فلان ضُحكة، أي: كثير الضحك، وفلان لُعَنَة، أي: كثير اللَّعن، وهو يدل على أن الصفات المذكورة تلبَّست بالإنسان، وصارت جزءًا من شخصيته، بل لعلها أبرز معالم شخصيته، فلو قيل: ما الصفة المميزة له؟ لقلت: فلان همزة. أي: كثير الهمز في كل مجلس، وهكذا إن كان ضحَّاكًا أو لعَّانًا، فهي عادة أدمنها، وغرم بها، حتى صارت الغالب من فعله.

وهل الهُمَزَة هو اللُّمَزَة، أم أن بينهما فرقًا؟

قال ابن قُتيبة والزَّجَّاج: لا فرق بينهما، فهما بمعنى واحد، وكأنه من باب مترادف الألفاظ، وهو: العيَّاب الطعَّان الذي إذا لقيك أحسن إليك وضحك، وإذا انصرفت عنه سبَّك وعيَّرك، كما قال القائل:

إذا لقيتُكَ عن كُرهٍ تُكاشِرُني * وإن تغيَّبتُ كنتَ الهامِزَ اللُّمَزَهْ

وقد يعيِّر بظاهر من القول تارة، أو بغمز أو همز تارة أخرى، وهذا معنى جيد؛ لأن المعاني في القرآن لا يلزم معها الانشغال بحقيقة الفروق الدقيقة بين لفظ ولفظ عن المعنى المراد، ولكن ثَمَّ أقوال تفرِّق بين اللفظين، وهي كثيرة أوصلها ابن الجوزي في «زاد المسير» إلى سبعة.

منها: أن الهمز في اللغة أصله الكسر، يقولون: همزت الخشبة، إذا وضعتها على كتفيك ثم كسرتها، ويوجد كلمة أخرى قريبة من الهمز إذا قلبنا الزاي سينًا، وهي: الهمس، الذي يكاد لا يُسمع.

وهل بين الهَمْز والهَمْس تقارب؟

بينهما تقارب في المخرج، وتقارب في المعنى؛ لأن الهمس هو الصوت الخفي، فقد يكون المقصود بالهمز: تنقص الناس وازدراؤهم واحتقارهم من خلال حركات الجوارح الخفية التي ربما لا يكاد الناس يتفطنون لها، يغمز بطرف عينه مثلًا، أو بشدقيه، أو بوجهه، أو بحركة يده.

فهذا هو الهمز، وقد يدخل فيه مَن يحاكي الناس في حركاتهم، أو أصواتهم وأقوالهم، من أجل أن يُضْحِك الآخرين على سبيل التعيير أو الازدراء.

ولو قلَّد صوت الآخر على سبيل الإعجاب بصوته واستحسانه، فليس فيه بأس، لأن بعض الصحابة حاكوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته: {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا } [الفتح: 1].

والعبرة هنا بدافع الفعل، فإذا قلَّد إنسان صوت قارئ أو متحدِّث أو محاضر أو خطيب؛ لأنه معجب بصوته، ولم يقصد ذمًّا، فهذا لا بأس به.

أما اللَّمز؛ فالغالب أن يكون باللسان، وقوعًا وولوغًا في أعراض الناس، تعييرًا وتعييبًا وازدراءً، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقتادة، وغيرهما.

والكلام في الناس بالجرح والتعديل أنواع:

1- ما لا يدخل في الوعيد، كأن يتكلم في الناس بحق واعتدال، ويكون أهلًا لذلك، والناس بحاجة إليه.

- أن يكون باعتدال؛ فلا يبخس الناس أشياءهم ولا يظلمهم، ولا يحط من أقدارهم.

- أن يكون أهلًا لذلك؛ فلا يهجم على الكلام في الناس مَن لم يتأهَّل للجرح، ولا يجرِّح أو يعدِّل في الناس مَن هو بحاجة إلى مَن يعدِّله.

ولذلك صنَّف علماء الجرح والتعديل فيمَن يُعتمد قوله في الجرح والتعديل، فلا يُقبل الجرح ولا التعديل من كل أحد، بل لا بد أن يكون الجارح أو المعدِّل إمامًا مشهورًا معروفًا بالإمامة والحفظ والعلم، ومعرفة درجات العدالة.

- أن يكون ثَمَّة حاجة إلى ذلك؛ كحاجة علماء الحديث السابقين إلى معرفة صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ضعيفه، وكالحاجة إلى بيان أحوال مَن قد يلتبس أمره، فتكون الأمة بحاجة إلى بيان حاله، مع أن الذي عليه عامة أهل العلم وأهل السنة، أنه إذا أمكن بيان الحق من غير ذكر الشخص فهو أولى، وأما إذا احتيج إلى ذكر شخص بعينه فلا بأس بذلك.

وقد ابُتلي كثير من الناس اليوم بالتلذُّذ بالولوغ في أعراض الناس، والجراءة على ذلك يخشى أن تدفع بصاحبها إلى الوقوع فيما حذر الله تعالى منه.

2- المكروه؛ وهو ما يكون فيه استرسال واستطراد، ونوع من الحظوظ النفسية، مع وجود الحاجة فيه.

3- المحرَّم؛ وهو أن يكون من غير المتأهِّل، أو يكون فيه ظلم وعدوان، أو يكون على سبيل البغي على الناس، وهذا قلَّ مَن يسلم منه، حتى من أهل الصلاح.

وقد يتطور إلى ما يُخشى على دين صاحبه، وهو ما يكون فيه همز ولمز للشريعة، كما قال تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ } [التوبة: 65-66]

والاشتغال بالناس في الأصل مَذمَّة، ولو أن إنسانًا صرف عمره كله للعن فرعون وهامان وقارون وأبي جهل وأُبِيِّ بن خلف، لم يكن رشيدًا مصيبًا في ذلك.

ويُروى أن الخوارج دخلوا على عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فلم يدع لهم حجة إلا كسرها، فقالوا: لسنا نجيبك حتى تكفِّرَ أهلَ بيتك وتلعنَهم وتتبرَّأَ منهم. فقال لهم عمر: «إن الله لم يجعلني لَعَّانًا، ولكن إن أبقى أنا وأنتم فسوف أحملكم وإياهم على المحجَّة البيضاء». فأَبَوْا أن يقبلوا ذلك منه. فقال لهم: «إنه لا يسعكم في دينكم إلا الصدق، منذ كم دنتم الله بهذا الدين؟». قالوا: منذ كذا وكذا سنة. قال: «فهل لعنتم فرعونَ وتبرأتم منه؟». قالوا: لا. قال: «فكيف وسعكم تركه، أَلَا يسعني ترك أهل بيتي، وقد كان فيهم المحسن والمسيء، والمصيب والمخطئ؟».

سلسلة كتب:

إشراقات قرآنية (4 أجزاء)

للدكتور سلمان العودة

متوفرة الآن على موقع الدكتور علي محمَّد الصَّلابي:

http://alsallabi.com/books/7